■ 金融教育経営とは何か

国民の経済的環境がかつてないスピードで大きく変化している。

物価が上がり、増税や社会保険料負担が重くなる中、働く世代の長期的な資産形成と金融教育の必要性が高まっている。

そして、中小企業は従業員の経済的な不安や迷いを払拭し、仕事への集中力や生産性、定着率を高める必要性が益々上がっている。

その様な状況ゆえ、従業員と家族の将来を真剣に考え、企業が主体となって従業員の金融リテラシーを高め、家計管理や資産形成の支援を行うことで、従業員の経済的不安の軽減と長期的な生活設計力の向上を図り、ファイナンシャル・ウェルビーイングの実現を目指す新たな人的資本経営の新たな経営スタイルである「金融教育経営」の啓蒙が必要である。

企業は金融教育経営に取り組むことで、従業員の経済的不安の払拭や、それによる生産性向上、働くモチベーションの向上、定着率の向上に繋がり、より安定した経営に取り組める。

■ 健康経営との共通点と相違点

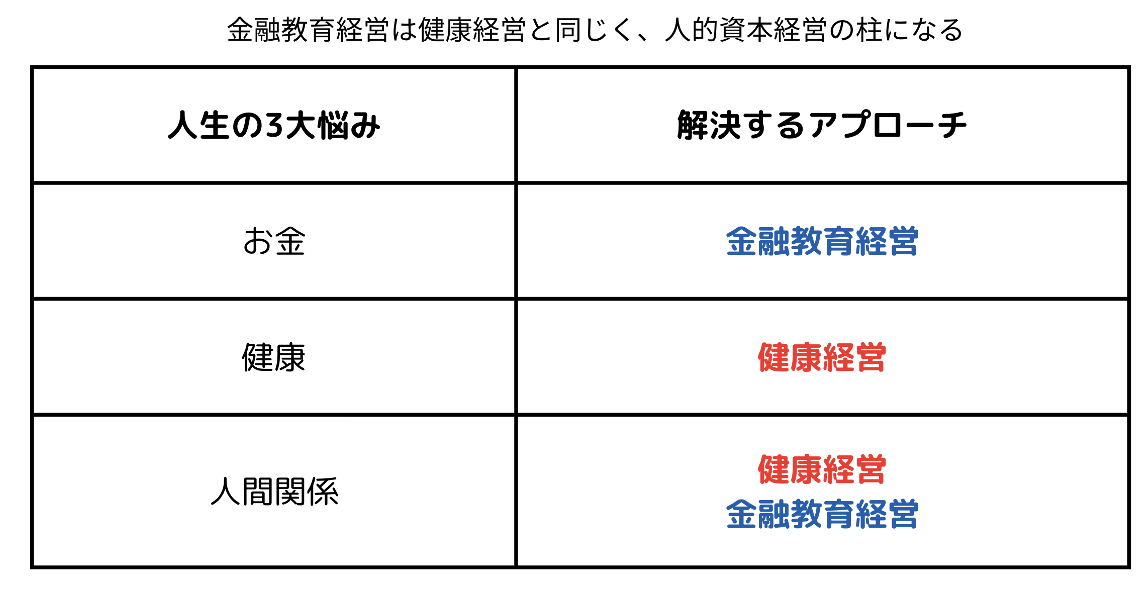

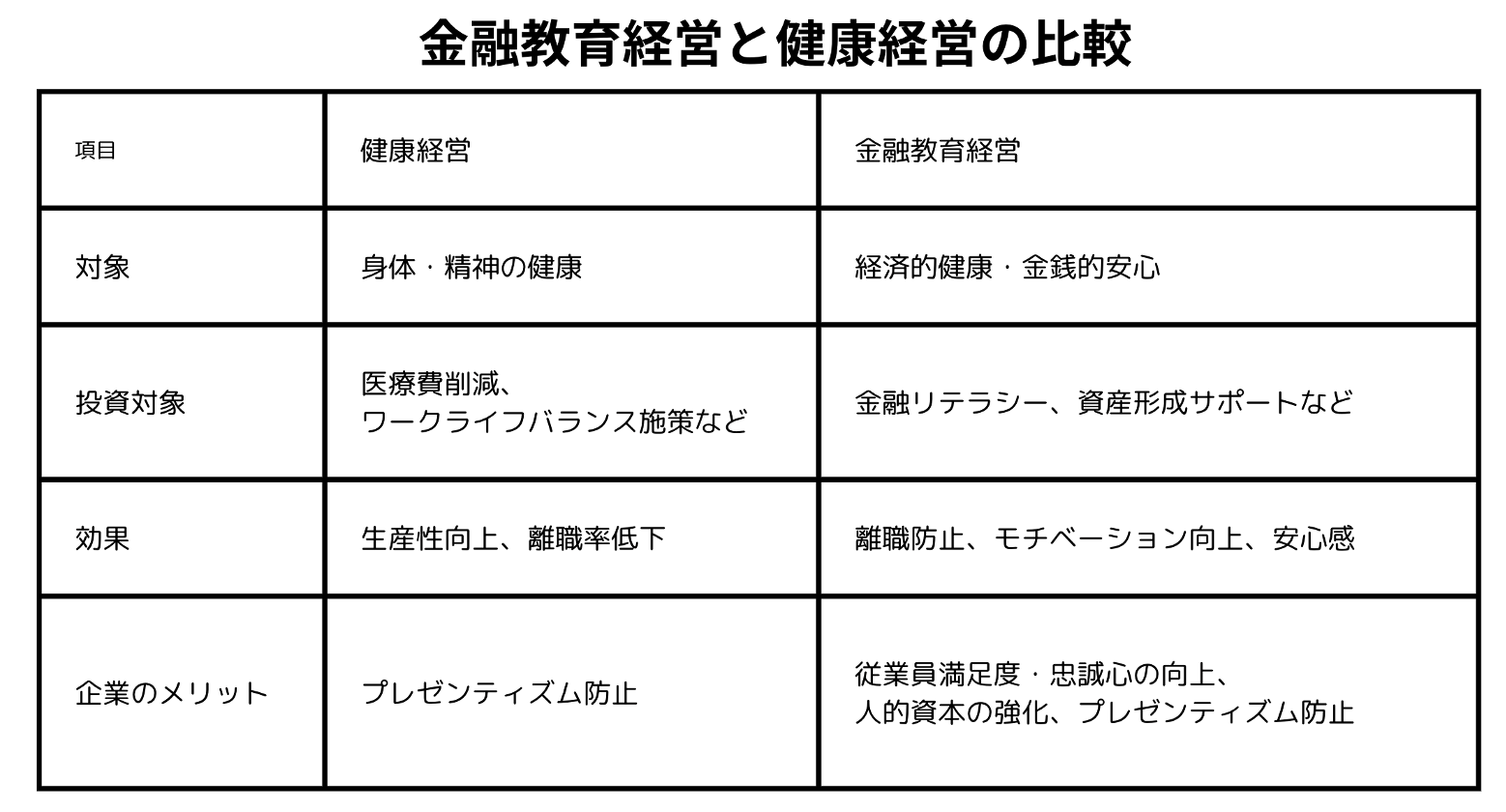

金融教育経営は、健康経営に並ぶ新しい人的資本経営アプローチである。「健康経営」は経済産業省が中心となり、従業員の身体的・精神的健康を支えることで生産性を高め、企業の持続的成長に資するアプローチとして多くの企業が導入してきた。

健康経営が「体と心の健康」に焦点を当てるのに対し、金融教育経営は「経済面と心の健康」を対象とする。

両者は共に従業員のパフォーマンスやエンゲージメント、企業価値の向上を目指すが、アプローチする課題領域が異なる。

だが実際には、精神的健康や離職の原因が経済的不安にあることも多く、健康経営と領域が重複する分もある。

今まで、健康経営が補完できなかった領域を、カバー・補完するのが「金融教育経営」であり、双方を組み合わせることでより従業員の生産向上や定着率向上につながるのだ。

企業がこの領域に積極的に取り組む意義は極めて大きい。

従業員の金融リテラシーが向上すれば、将来への見通しが明るくなり、日々の業務にも前向きに取り組めるようになる。これは単に従業員の個人問題を支援するにとどまらず、企業のエンゲージメント強化、離職防止、生産性向上に直結する本質的な経営戦略である。

■ 地域の金融機関こそ、金融教育経営の最重要の担い手になる

地域の金融機関は、金融教育経営を推進する為の最重要な担い手である。その理由は、地域経済・地域社会の金融面の中核的存在だからだ。

地域金融機関は、地元企業・個人との長年にわたる関係性を通じて、深い信頼を築いている。企業への福利厚生や経営支援という文脈でアプローチする中で、金融教育経営の導入支援を提案できるポジションにある。

地域の中小企業は、金融教育経営に取り組みたくても「何から始めればよいかわからない」「専門人材がいない」といった課題を抱えている。地域金融機関は、現場を理解したうえで職域NISA、企業型DC、iDeCoプラスなどの制度と連動して社員研修をセットで提供することで、実務面でのサポートが可能である。

金融教育経営に取り組む中小企業を1社でも多く増やし、地域の活性化、日本人の金融リテラシーの向上、資産運用立国の実現に貢献してほしい。